我国科学家近期取得一项研究成果,能够让动态无线充电更高效。其未来应用有望让无人机边飞边充电。相关成果近日发表于国际学术期刊《自然·通讯》。

西安电子科技大学电子工程学院李龙教授课题组在无线能量传输和无线定位领域取得突破性进展,构建了一种基于双频超表面的无线传能、感知定位与通信一体化原型系统,实现了自适应追踪的无线能量传输。在这一系统中,超表面不仅实现了精确的目标定位,还能根据实时变化的环境和目标,进行灵活的能量聚焦,实现跟踪式隔空输能。

与传统的无线充电方式相比,该技术具有显著的优势:能够支持多个终端设备在移动过程中进行高效的非接触式无线充电,例如运动中的无人机、智能机器人等,为其提供稳定、高效的电力供应。

据悉,该论文成果以西安电子科技大学为第一单位发表,电子工程学院博士生夏得校为论文第一作者,李龙教授和东南大学崔铁军院士为共同通讯作者。

今天(12月26日),我国自主设计建造的深远海多功能科学考察及文物考古船“探索三号”在广州南沙正式交付启航。“探索三号”是我国首艘具有覆盖全球深远海探测并具备冰区载人深潜支持能力的综合科考船。

“探索三号”船长约104米、排水量约10000吨,最大航速16节、艏艉双向破冰、续航力15000海里、载员80人。首次完成了全系列极地作业科考操控设备及国内最大水密科考月池系统装备、冰区深海声学探测、通信及定位装备,船舶动力定位系统等国产化技术的攻关和搭载。

在研建过程中,各研究机构、企业和高校等通过对关键核心技术集智攻关,突破了冰区船舶关键设计技术、冰载荷下高精动力定位控制技术、智能船舶控制技术等多项关键技术的垄断瓶颈,使我国载人深潜能力从全海深拓展到全海域。

2024年,伴随人工智能大模型能力的不断进化,各类AI应用也遍地开花,理解语义、生成高质量文本内容已成常态,AI情感陪伴与人类“共情”,AI助手为几百页英文判决做摘要,视频生成模型的高歌猛进使得AI闯入电影制作领域……如果说2023年是百模大战、千模大战,2024年则是应用之战,新一代的AI技术正在开始进入普通人的工作与生活。

2024年大家都在用哪些AI软件?澎湃科技围绕这个问题展开了一项“不完全调查”。在这份调查中,我们发现一个有趣的现象,那就是“在一部分人还从未尝试过AI应用的同时,另一部分频繁使用AI的人已经着迷于挖掘各类AI应用的价值”,正所谓“越了解越疯狂”,他们应用的AI工具不仅有本土国产,也有很多海外版软件;此外,就年龄段来看,年轻人明显对新技术更加充满好奇。

这是一款由上海秘塔网络科技有限公司2024年初上线的AI搜索工具,受到很多专业人士的青睐,但现在看来,语音互动做得不够。

用户:80后金融科技公司高管、70后律师事务所合伙人

用途:用秘塔收集偏研究类的材料还是比较专业的,用中文询问它国外的研究性论文,它可以检索出相应的英文论文检索,检索准确率较高。因为它的研究功能会索引很多论文,所以回复很有深度。

待提升:虽然秘塔也有语音功能,但语音交互做得不够好,譬如开车时无法与它互动,我希望它搜出结果后能念给我听。此外,它很容易忘记前几轮的对话内容,从而变成了一次性的对话,但我觉得只有实现多轮交互的应用才能变成真正的助手。

秘塔APP的iOS版本和讯飞输入法冲突严重,语音输入经常中断,貌似搜索结果的质量相较之前有所下降。此外,秘塔不支持文件摘要,其实我使用人工智能应用比较多的功能是文件摘要,对境外几百页的英文判决书做摘要后方便我阅读,在这一点上,我觉得目前国内做得比较好的还是Kimi。

国内明星大模型创业企业月之暗面科技有限公司(Moonshot AI)开发的智能助手产品,2023年10月9日首次公开,以长文本的阅读见长,用户相对年轻化。

用户:年龄“30+”的市场运营人员、20岁的大学生

用途:可以阅读长篇pdf、搜索在线信息,可以帮忙列一些SQL(Structured Query Language,即结构化查询语言,是一种用来操作数据库系统的编程语言)逻辑,也可以帮我写一些工作中常用的总结、复盘、自评等文件。

待提升:对于Excel数据和文字的爬取处理效果都很不太行,10以内的简单计数都可能会出现错误,还是不够聪明,特别是在语义理解方面。

另一家国内明星大模型创业公司北京智谱华章科技有限公司推出的AI智能应用。

用户:30岁的自媒体创作者

用途:几乎每天都在用于阅读长篇文档,智谱清言能够理解和生成各种复杂结构的语言,生成的文本流畅自然,在对话和创作方面表现不错。

待提升:在特别专业的知识点方面还有所欠缺。

国内科技大厂字节跳动开发的人工智能工具,貌似用户覆盖了20-40岁的年龄群体。

用户:00后CSDN编辑、30岁的公职人员、40岁的律师

用途:豆包有一个自带的智能体可以进行双语翻译,我们之前开大会有同传翻译的需求,我就带着豆包上阵了。豆包应该也是国内最早做AI浏览器助手的,植入YouTube和Bilibili后,就可以自带双语字幕、视频总结、思维导图等功能。

豆包写的短评形式上像那么回事,能从刑法、民法、行政法等各个角度分析。

待提升:虽然形式是那么回事,但内容空洞,都是语焉不详的大路货,立论浅薄,不能达到发表水平,这也是大多数AI应用存在的共同问题。搜集资料和回答知识性内容时真实性存疑,需要用户自主搜索反复验证。

通义千问是今年4月由阿里云推出的大模型应用。

用户:28岁的自媒体博主

用途:通义千问的语音转录文字、实时字幕识别功能很方便,而且全免费,没有广告。

待提升:只有图文对话,功能比较局限,我更想要语音。

文心一言

文心一言是百度开发的大模型应用。

用户:高校教师、公职人员

用途:极大地减轻了文案撰写、资料整理等工作负担。它能提供丰富的知识和信息支持,帮助我更好地完成教学和研究任务。

待提升:遇到特别专业的问题比如深奥的论文时,有可能会犯迷糊;语言没有什么创意。

ChatGPT

OpenAI公司开发的基于GPT(生成式预训练变换器)模型的自然语言处理应用, 2023年5月ChatGPT的iOS版应用上线,开启了新一代人工智能浪潮。虽然ChatGPT至今尚未在中国落地,但作为大模型的领导者,中国粉丝依然众多,且覆盖群体广泛。

用户:小学教师、媒体工作者、科研人员、大学生

用途:能够提供一些灵感,辅助教学设计,优化教学内容和方式;也能够支持撰写学术文章时的润色,撰写格式类稿件,还可以生成代码、绘制图片,总之提高了工作效率。

待提升:对专业术语和细分领域知识的理解深度还不够;数据处理和分析能力也不强;最好能增加多模态交互功能,例如结合图像和视频分析等;如果长期使用后,能进一步强化对个人偏好和需求的适配能力就更好了。

中国用户使用不方便,中文语料库相对欠缺,生成的中文文本带有明显的西方逻辑思维;收费也蛮高的。

Midjournery

Midjournery是美国大模型创业公司发布的一款AI绘画工具。

用户:32岁UI/视觉设计师、大学生

用途:其功能在持续更新,生成的图片质量较高,基本能满足非艺术专业的需求,且水平稳定,操作简单,用文本输入即可生成图片,操作上的学习成本较低,且可以一次生成多个版本供选择。

待提升:希望可以用语言控制修改;费用依旧较高(最低级别会员10美元/月)且有使用次数的限制,低级别会员生成的图片分辨率较低,且对中文的理解不如英文。

Claude

美国人工智能初创公司Anthropic 10月推出升级版的Claude 3.5 Sonnet模型

用户:00后CSDN编辑

用途:今年Claude 3.5 Sonnet出来后体验上带来很大颠覆,以前让各种AI模型写文章都会缩减篇幅,哪怕让它分几次输出,到后面也会越来越缩水,但Claude的Artifacts功能可以单独开一个小窗口让它写文章,避免了这种情况。以前用ChatGPT聊着聊着它就把上下文忘光了,但Claude的底层逻辑是会在每次输入时把同一个窗口的所有资料内容全部重新看一遍,理解力很强。

待提升:只能说英文使用比中文效果好。

Runway

AI视频公司Runway推出的一款AI视频应用。

用户:32岁摄影师

用途:每天都在使用,可以合图生成,生成质量稳定,更新较频繁。

待提升:价格太高,生成时间较长。

2024是AI应用大爆发的一年,但事实上还没有哪一款软件完全占领了消费者市场,相信在接下来的2025年伴随着技术的不断完善,用户的体验也将得到提升,我们仍然可以期待更多更好用的AI软件登场。

今日的决心选择了后天的命运,如何让中国创新引领全球科技,布局未来产业成为今天中国推动科技产业引领世界的必经之路。

过去,我们习惯了“1到10、1到100”跟随式创新,今天,中国更需要的是“从0到1”原创式创新。原创式创新从哪里来,如何为“从0到1”修路架桥,从而建立起全新的“从0到100”的科技生态链?

2024年9月,上海宣布成立首个百亿级未来产业基金,作为上海未来产业基金的管理人,上海未来启点私募基金管理有限公司总经理魏凡杰一直在琢磨这个问题,“未来基金要解决一个什么问题?我们其实之前也没有完全想明白。”

2025年1月7日,在上海未来产业基金完成备案注册当日、品牌正式发布前夕,作为未来产业基金总经理的魏凡杰对澎湃科技说,“现在我们已经完全想明白了,我们就做一件事,就是怎么样把中国投入了众多科研经费的科研成果和产业界的联系建立起来,把‘0到1’真正地衔接起来。”

魏凡杰强调,做成这件事关键要支持一批年轻人,包括年轻的投资人、年轻的科学家、年轻的创业者,构建起新型科创生态,全方面赋能科创企业,进而托举起中国的未来产业。

1月8日,上海市政府副秘书长尚玉英、上海市科委主任骆大进、上海国投公司董事长袁国华共同启动上海未来产业基金品牌。

探索科技成果转化无人区,孵化中国的Flagship

中国缺乏原创式创新,在魏凡杰看来,这其中既有参与者的认知因素,也有时代机遇的流转。“过去40年里,中国投入科研的经费并不少,但基础研究基本都在高校、研究机构中,写成论文就结束了;在产业界的科技创新中,原创的比例是很小的,中国的很多所谓创新其实是来自模仿和学习。”

真正的颠覆式创新需要10年甚至20年时间的积累,这类研究绝大多数都在大学或研究所里。中国要成为一个真正的创新大国,需要把这部分颠覆式创新技术挖掘出来利用到产业中。但当下企业一般最多会做未来五年能用到的技术研究作为储备。

“这就导致和国外相比,中国工业界跟学术界之间的联系很少,中国的工业界也接不住学术界的原始创新成果。”魏凡杰说。

在美国,投资机构Flagship孵化了全球制药巨头莫德纳公司,是投资科学、科学变产业的典型案例。而在中国,以往众多成功的投资案例来自于投资人对于商业模式的选择,投资人普遍缺乏将科学变成产业的能力。

此外,对于早期投资来说,很多投资基金在操作上也存在难度。投资“1到10,10到100”的基金每次出手起码都是千万级别,但“0到1”的技术孵化项目最初并不需要太多资金,几百万元可能就够了。虽然今天“投早、投小、投硬”成为了众多基金投资人在演讲时的口号,但真正愿意为此付诸行动的并不多,原因在于投早期需要管理更多的项目,更长时间的等待,以及除了资金之外,需要给予更多包括人才、组织管理、供应链等等资金以外的支持。

毕业于北京大学物理学专业和多伦多大学材料工程的魏凡杰,在此之前已经从事了多年的科研成果转化工作。2017年,当投资人都在投资互联网企业,魏凡杰的团队已经在布局硬科技投资。在担任北京科创基金执行总经理的7年多时间里,他几乎天天和科学家打交道。多年的科技成果转化经历让他清晰看到科技成果转化的难点和痛点,“科学家往往贡献的是从0到1的科研成果,越往产业化之路纵深推进,技术对商业能否成功的决定因素比例会逐渐降低。”

虽然难点和痛点显而易见,但在魏凡杰看来,现在已经来到了探索科技成果转化,推动“从0到1”原创式创新的最好时机。

一方面是政府支持的革新。推进中国式现代化,科技要打头阵,新一轮的科技革命和产业变革浪潮中,带动性极强、发展潜力巨大但又需要长期研发投入和持续积累的硬科技,正在成为各个国家争相布局的主战场。另一方面科技迭代进程的加快,科技公司组织管理方式的差异,风投孵化模式的创新以及人工智能的催化,都使得打通产业界与学术界的联系、促成科技创新成果转化变得越来越有必要,这对于推动中国科技强国战略来说非常重要。

去年9月,上海设立首个百亿级未来产业基金,总规模100亿元,由上海市财政全额出资,基金期限长达15年,可根据情况申请延长3年。

“我们是耐心资本,我们要推动中国'从0到1'的科技成果转化的探索,我们希望未来有无穷的可能性。”在1月8日举行的上海未来产业基金投资策略及品牌发布会上,魏凡杰作出上述表示。“孵化中国的Flagship”,是魏凡杰对于上海未来产业基金定位的另一个更为直接的解释。

上海未来产业基金管理人魏凡杰。

挖掘和培育一批年轻科学家、投资人、创业者

未来产业基金将采用“直接投资+子基金投资”模式,但无论是对于子基金的选择还是投资项目的选择,都离不开对人的选择。在当日发布会上,魏凡杰表示,除了要成为真正的耐心资本,也希望基于上海未来产业基金构建全球化的人才社区。当日,发布会汇聚了来自国内脑机接口、量子计算、人工智能、生命科学等各类前沿科学领域的顶级科学家、创业者,以及投资人。

100亿元的未来产业基金规模是限定的,对于未来产业基金来说,更重要的作用是撬动起更多的社会资源,让更多人听到未来产业基金吹响的创新号角,并投身其中。

魏凡杰说,未来产业基金将以人为核心,通过母基金的纽带把科学家、企业家、创业者、项目经理人和投资人的顶尖智力与能力在同一个平台上打通。在他的工作计划中,未来产业基金要建立战略科学家委员会、科技项目经理人投研团队和概念验证经费联动投入等机制,完善从源头发现到产业转化的链路。

其中,战略科学家委员会负责战略性研判未来产业方向,发现前沿领域优秀投资对象。“我们不会什么未来产业都干,更多是有一个方向值得干,我们就重仓。我们跟投资人、战略科学家一起看方向,比别人更早看到信号,提前布局。”

以往的投资模式不适用于科技成果转化,在魏凡杰看来,传统的风险投资人也不适合投资未来产业,未来产业基金要发掘一批在细分科技领域具备认知的年轻的专业投资人,建立起全新的投资理念。

“我们已经进入了中国科技成果转化无人区,我们在探索很多新东西。”魏凡杰表示,以概念验证经费联动投入机制为例,很多论文发布后要经历做实验的“原型机”阶段,国家投入了巨额的科研经费,但因为缺乏具备市场化判断能力的机构和投资人参与,使得项目转化成功率不高。

为了提高科技成果转化效率,可以让投资人参与概念验证项目,既给了投资人投资的机会,也考验投资人的眼光,因为参与的投资人也需要真刀实枪掏钱投入其中。“投资人愿不愿意投?投资人愿意投政府就投。如果干成了,财政资金可以将部分超额收益让利给投资人。”

未来产业基金的一个重要工作就是要找到和培育最优秀的投资人。魏凡杰相信未来中国的风险投资将涌现一批小而美、小而精的专业投资人,这些投资人具备高学历和科学认知,能够及早发现有潜力的早期创新项目,能够和科学家、创业者对话,聚焦深度孵化,为项目赋能。

有了科学家和投资人,“从0到1”,从学术走向产业,还有不可或缺的企业家。由于和太多科学家打过交道,魏凡杰深知运营一家公司需要的能力常常是科学家所不具备的,科技项目经理人也是打造科创生态中和科学家、投资家同等重要的一类人才。未来产业基金正在筹划的科技项目经理人投研团队,便是负责支撑项目布局策划,协同各类资源,推进项目的概念验证、落地孵化和产业化等各类工作的重要角色。科技项目经理人如果能顺利将科研成果转化成公司,他也自然可以成为科创公司的管理者。依托母基金平台,与高质量孵化器、新型研发机构、风险投资机构等合作构建上海创业者社区,挖掘企业家人才。

在这一过程中,未来产业基金希望能支持更多年轻的科学家、创业者和投资人,构建全新的科创生态。“年轻一代会颠覆上一代,永远要相信年轻人的潜力。”魏凡杰对澎湃科技说,他相信未来上海一定能够建立从0到1、从1到100的更加健康可持续的科技创新生态系统,促进创新源头的优秀成果转化为新质生产力。

【编者按】在上海市科学技术委员会资助(项目编号:22DZ2304300)下,澎湃新闻对获得国家及上海市科技奖励的获奖成果进行科普化报道。

本文围绕2020年度上海市自然科学奖一等奖项目“视觉信息处理与行为发生的神经机制”展开,该项目由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心杜久林、穆宇、李莹、姚园园、张白冰完成。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员杜久林。

没有人是一座孤岛。细胞,也是如此。神经元,即神经细胞,更甚。

杜久林的办公室在一排实验室中间。穿过长长的走廊,来到他办公室。电脑屏幕上闪烁着一个复杂、美妙的图像——紫色、蓝色、红色的光点点缀,荧光短线条彼此交错、连接,又分开枝杈,指向远方。

那是他和团队成员正在努力解开的神秘“宇宙”——大脑。他是中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心的研究员。

视觉中国 资料图

杜久林说,这是人类遇到的最复杂、最神秘的系统。“我们现在的大脑,是亿万年生物演化的产物。”它的功率很小,只有数十瓦。但功能很强大,是目前最先进新的人工智能无法望其项背的。它是怎么形成的,运行规则是什么?为什么会导致疾病?这些秘密都还若隐若现,离揭开谜底还有很长的路要走。在人工智能蓬勃发展的现在,解密大脑的重要意义更加凸显,可以启发新的人工智能构架和算法的研发。

起初,他们从视觉和行为入手,试图一窥大脑的“算法”。

由杜久林、穆宇、李莹、姚园园、张白冰完成的“视觉信息处理与行为发生的神经机制”项目荣获2020年度上海市自然科学技术奖一等奖。该项目以斑马鱼为脊椎动物模型,研究视觉活动从视网膜到大脑的反应与作用过程,揭示神经调节系统在此过程中的作用机制,并阐明其结构连接组,对理解大脑工作原理有重要推进作用。

现在他们采用新的研究方法和体系,“既见森林,又见树木,甚或树叶”,向全脑的解析出发。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心杜久林研究组。

“我们都是带电体”

“人家原来说谈朋友(恋爱)来‘电’,其实很有道理。大脑里所有的信号处理都是以电的方式。本质上所有的信息流都是电信号的信息流。”杜久林说。

他进一步解释,但是外界的很多信号、感觉刺激多数不是电的形式,而是其他物理形式的,比如光的、机械力的、化学分子的。神经系统进化出一些细胞,能够把各种不同的物理能量转变成电信号。而大脑就是一个处理“电”的复杂系统,然后,用电信号来最终支配肌肉细胞的收缩和舒张,支配人的行为、心理、生理活动等。“所以,本质上来讲,我们都是一个带电体,用电信号打交道。”

人是如何看到物体的?

这个过程有点复杂。

神经元是信息传递的“高速公路”或“电缆”。在大脑里,信息传递的过程一路火花带闪电,还有化学物质的产生和消耗,如五羟色胺、乙酰胆碱等;甚至“信息”是有形状的——不同的信息,会带来不同脑区的空间位置上不同神经元的电发放。

一束光经过物体表面,进入人的眼睛,落到视网膜上。在这里,物理信号被转化为神经信号,比如电火花。这些电信号被传入大脑的视觉中枢,描摹出物体的轮廓、形状、颜色、速度等。

1967年诺贝尔生理学或医学奖被授予了三位科学家——Ragnar Granit、Haldan Keffer Hartline 和 George Wald,以表彰他们对眼睛主要生理和化学视觉过程的发现。

其中,哈佛大学的生物学教授George Wald揭示了视网膜的化学组成,特别是视紫红质(rhodopsin)在光线下的变化。

1981年诺贝尔生理学或医学奖被授予David H. Hubel 和 Torsten N. Wiesel。他们观察不同形状和亮度的物体如何激活猫大脑皮层中的特定神经元,揭示了大脑视觉皮层是如何分级处理视觉信息的。

虽然在一瞬间我们就完成了“看见”这个过程,但至今人们还不清楚对颜色或色温的感知是如何实现的。更复杂的是,光子本身并没有颜色。不同颜色的光的差异仅仅在于波长。正如不同气味的化学分子本身并没有气味,但大脑赋予了它们万千不同。

0.1立方毫米的“宇宙”:从视觉和行为机制入手和解析

“一个成年人的大脑里面有接近1,000亿(1011)个神经元,它们形成的连接总数大约有百万亿个(1014),而且是有序的连接。银河系里面恒星的数量级也是千亿级别,这是外部宇宙。大脑其实是我们的内部宇宙。”杜久林说。

面对如此复杂的一个“内部宇宙”,我们如何解密其功能和工作原理?

他表示,视觉其实是研究大脑的一个窗口。

五、六万条体长仅3-5厘米的小鱼,组成了国内最大的斑马鱼研究平台之一,由杜久林课题组管理。这里也是全脑介观神经联接图谱研究平台(斑马鱼)。

斑马鱼早期的胚胎是透明的,成鱼全身布满多条深蓝色条纹,像是斑马一样,其基因和人类的相似度达到87%。它被称为“水中小白鼠”,作为模式动物,在揭开生命科学诸多奥秘的历程中为人类提供助攻。

杜久林表示,人类接收到的信息80%左右来自视觉。在神经科学领域,视觉研究一直占据着重要地位。“研究斑马鱼让我意识到,不能小瞧0.1立方毫米的迷你大脑,它可以撬动整个脑科学的发展历程。”

动物对不同感觉刺激的反应是生存的关键。以往的研究多集中在“感觉系统”的信息处理上,例如视觉通路如何加工形状、颜色、运动等信息。但感觉系统将信息处理后传入大脑,视觉刺激的行为意义如何被大脑处理,以及大脑如何根据这些意义调控行为尚不清楚。

为了揭开这一谜团,杜久林团队利用斑马鱼作为研究对象,采用了一系列先进的神经生物学研究技术,包括在体电生理记录、光遗传学激活和钙成像等技术。

作为视觉系统的第一站,长期以来,视网膜信号处理被认为是相对稳定,而没有可塑性。但杜久林研究组发现,视网膜突触传递具有神经活动依赖的长时程可塑性,从而动态调节视觉信号的处理,修正了传统的观点。

此外,杜久林研究组发现,大脑中免疫细胞-小胶质细胞会对视觉中枢神经元的视觉信号进行稳态调节。这一发现揭示了一种新的视觉信号的调控方式,被国际学术期刊《神经元》(Neuron)期刊评为领域近年最具有影响力的工作,被认为是揭开小胶质细胞生理功能的开创性工作。

亮或暗偏好是动物的本能行为。杜久林研究组发现,大脑左侧缰核通过接受双侧丘脑输入,在亮偏好行为中起枢纽作用,揭示了脊椎动物介导亮偏好行为的神经环路机制。

此外,大脑缰核与人类的情绪有关。杜久林表示,目前已有临床研究人员根据相关研究,开发利用特殊光照射方法对抑郁患者进行干预或治疗的方案。

斑马鱼对具有危险性的视觉刺激产生逃跑行为。他们研究发现,对这一行为的控制发生在从视觉信息传递到逃跑命令神经元的阶段。

研究进一步揭示,当斑马鱼接收非危险性视觉刺激时,多巴胺能神经元及其正向调控的抑制性神经元电活动增加,阻断了视觉信息的传递,使得斑马鱼不会因非危险刺激而逃跑。当斑马鱼接收到危险性视觉刺激时,这两种神经元的活动受到抑制,解除了视觉信息传递的抑制,斑马鱼产生逃跑反应。

多巴胺能神经元和后脑甘氨酸能抑制性神经元组成的功能模块,相当于“交通指挥员”,帮助动物在复杂的环境中做出正确的行为选择——是逃跑,还是留下来。这表明神经调质系统可以被感觉刺激调制,从而帮助动物产生相应的行为反应。

该研究增进了人们对感觉-运动信息转换控制神经机制的理解,以及对神经调质系统在行为选择中作用的认识。

视觉会影响听觉?在大脑中,视觉信号与其它感觉信号的跨膜态互作是动物感知复杂环境的基础。杜久林研究组发现,视觉信号通过激活下丘脑多巴胺神经元,调节听觉通路的信号编码和听觉行为的发生,阐明了视觉跨模态调节听觉功能的神经环路机制。

“既见森林,又见树木,甚或树叶”:从局部脑区迈向全脑解析

杜久林十分注重科学研究中的思想体系和技术体系的构建与发展,“要有思想地工作。每日投身工作之际,都需要保持深度思考;要在研究中逐步形成自己的研究体系,包括思想体系和实验体系”。

2006年1月1日,从美国留学归来的杜久林决定要建一个自己的研究体系。“既见森林,又见树木(神经元),甚或树叶”,是他的体系和策略。其中,“森林”是指全脑,“树木”是指神经元,树叶是指“突触”。

而他认为最重要是一个视角,或思维方式是,需要站在漫长的生物演化的未来时间节点上,以上帝视角,回头看看,重新审视、评估、考量自己正在进行研究和正在回答的问题,然后前行。

“现在神经科学的发展,客观上来讲,还处于对局部脑区有限维度的了解。某个脑区怎么样产生某个行为的,哪些神经元产生哪种行为。”“相当于春秋战国阶段一城一池的较量。”“做斑马鱼,并不是为了做斑马鱼。”杜久林说。

他希望通过对斑马鱼的研究,来了解神经系统的架构、功能和底层“游戏规则”,即算法。

人类大脑有接近1000亿个神经元,而斑马鱼大脑只有大约10万个神经元。而二者都是脊椎动物。

杜久林表示,在基因-信号通路-神经元形态与功能-神经环路等多个层次上,脊椎动物的大脑结构与功能具有高度的保守性。脑科学研究处于关键的历史拐点,正从聚焦于研究局部脑区推进到在全脑尺度上探索神经系统结构的设计原理和神经信息的处理机制。在实验观察方法和数据分析手段上,从宏观(脑区分辨率)、介观(细胞分辨率)、抑或微观(突触分辨率)层面上,斑马鱼是目前唯一一个可以从全脑尺度上解读脑工作原理的模式脊椎动物。

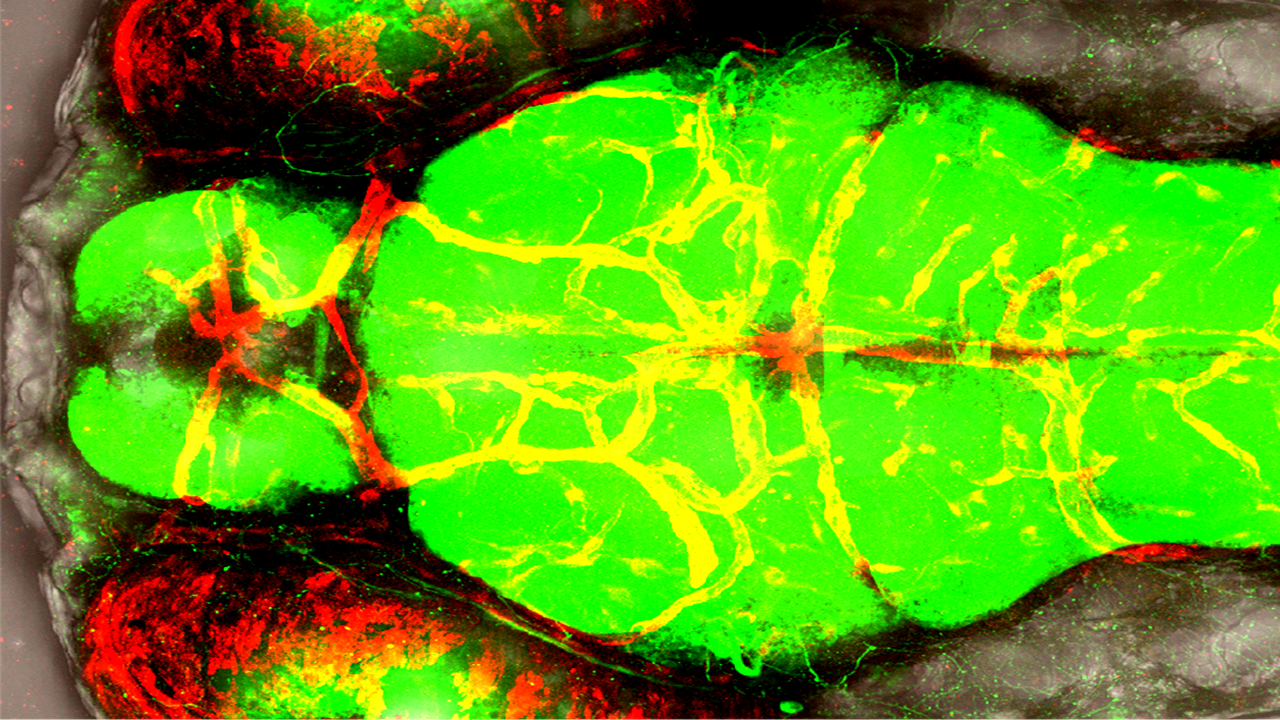

荧光标记的斑马鱼大脑。荧光标记的斑马鱼大脑。(绿色:神经细胞;红色/黄色:血管。)

一个透明或半透明的斑马鱼的大脑,经过处理,被切成薄如蝉翼甚至更薄的薄片。然后在电子显微镜下拍照,读取神经元的连接情况,绘图,并进行人工校对。

这将是第一个脊椎动物的全脑微观神经联接图谱。杜久林表示,谷歌等国际科技巨头也在抢时间,争夺这个“第一”。

因为是透明的,斑马鱼的全脑研究具有独特的优势。“对于很多动物不透明的大脑,目前的技术能够记录到神经元的范围是有限的。但斑马鱼不一样,在显微镜下面,它大脑里面所有的细胞一览无余。甚至10万个神经元,我们全部能看到。”他说。

仅用于呈现斑马鱼0.1立方毫米的大脑的图像数据,就有约250TB(太比特)。而这还只是一个静态的大脑构造的数据。

意识到斑马鱼的全脑研究优势时,很多技术还没有发展起来。他带领课题组成员一起闯难关,开发各种多学科交叉技术。

“我们刚刚开始做斑马鱼的时候,国际上大概只有十来个实验室做斑马鱼的神经系统功能研究。我们一边做科学研究,一边发展新的技术,然后推进自己科研,同时这个领域也会受益。”杜久林说。

如果知道一个发动机或发电机内线圈的缠绕方式,我们可以制作一台同样的装置吗?可以知道它的运行法则、规律,甚至“想法”吗?除非去尝试,否则没有人知道答案。

“有了这个数据以后,我们可以完全地还原一个复杂系统,一个能耗非常低、被优化了数亿年的智能系统——斑马鱼的大脑,然后用复杂系统的科学理论方法来分析其结构上的特点,研究其信息的编码、交流机制。”杜久林说,“实际上,我们看到10万个神经元的活动,是相当于鱼的世界都在里面。鱼的思想、所有肢体的运动,甚至内脏器官的运动,都蕴含在其中。”

神经科学研究领域面临的一个关键难题是大数据的实时处理。他解释说,一个米粒都要比斑马鱼大脑大很多倍。通过光学成像,斑马鱼大脑中获得的全脑神经活动的数据流量每一秒钟达到500GB数量级,需要快速地处理完,再反馈到控制器上。分析的目标是,信息在这个复杂系统里是怎么流动的?哪些细胞产生或调控它?电信号是从哪个脑区的哪个细胞接收来的,又送到哪个脑区的哪个细胞,最终作出了什么样的加工,控制了什么运动等?

“目前的神经科学研究主要是分析网络的节点活动,复杂系统则偏重分析网络中的信息流。复杂系统产生的数据,可以反映和提取该系统的特征。以后各个学科的发展普遍会涉及大数据的处理。不同学科、不同体系,都是一个具象化的复杂系统,是大数据产生及其应用的不同场景,或者讲大数据是其共同的一个抽象层面。” 杜久林说。

杜久林透露,“我们近期突破了一个技术难关——全脑神经细胞活动的大数据实时处理,并基于此技术,实现了大数据流的光学脑机接口;结合人工神经网络等技术,实现了大脑神经网络和人工神经网络的交互,从而将目前神经科学家普遍使用的开环实验范式升级到实时闭环研究新范式,这将会推动人工智能在神经科学研究中的应用(即AI4Neuroscience),同时也会促进神经科学研究对人工智能发展的作用(即Neuroscience4AI)。”

10月30日,据路透社报道,OpenAI将进行硬件战略调整,旨在优化计算资源和降低成本。OpenAI将引入AMD的MI300系列芯片,同时继续使用英伟达(Nasdaq:NVDA)的GPU。此外,OpenAI还与博通(Broadcom Inc.)和台积电(TSMC)合作,计划于2026年开始生产自研的定制AI芯片。

路透社在报道中提及,OpenAI已组建了由约20名工程师组成的芯片开发团队,其中包括曾参与谷歌Tensor处理器项目的高级工程师。但是,按照OpenAI目前的时间表,定制芯片的真正生产预计要到2026年才能实现。

OpenAI此前主要依赖英伟达的GPU进行模型训练和推理。目前,英伟达的GPU占据超过80%的市场份额,但芯片短缺、英伟达AI算力卡供不应求、成本上升等问题导致OpenAI正寻求替代方案。

通过引入AMD的MI300系列芯片,OpenAI不仅能够确保高性能计算,还能分散供应风险。

除了引入AMD芯片,OpenAI 正在与博通合作开发新的定制芯片,旨在处理其用于AI推理的大型负载,并与台积电合作以确保具备芯片制造能力。

OpenAI原本计划建立一个芯片制造厂网络,但由于成本和时间限制,这项计划已暂时搁置。目前OpenAI将重点投入内部芯片设计,与博通和台积电等行业伙伴合作,以确保芯片供应的稳定性。

训练像ChatGPT这样的AI模型成本高昂。根据此前报道,OpenAI预计今年将亏损50亿美元,而收入为37亿美元。计算成本,即处理大规模数据集和开发模型所需的硬件、电力和云服务费用,是该公司最大的支出。

目前,英伟达的GPU占据了超过80%的硬件市场份额。由于芯片供应短缺和价格上升,促使OpenAI开始探索AI硬件的内部开发或外部替代方案。这一策略与亚马逊、Meta、谷歌和微软等科技巨头相似,即通过定制芯片降低成本并确保AI硬件的获取渠道。但是,谷歌、微软和亚马逊在这一领域的努力已经领先了几个阶段,OpenAI可能需要大量资金才能具备真正的竞争力。

今年10月,OpenAI刚完成66亿美元(约合人民币463亿元)新一轮融资,该轮融资由Thrive Capital领投,微软、英伟达、Altimeter Capital、富达基金、软银及阿布扎比国家支持的MGX投资公司参投,投后估值达1570亿美元。OpenAI希望利用这些资金加强算力资源,持续扩展其AI工具和技术研究的能力。

10月31日,一台最大开挖直径达16.64米的超大直径盾构机在湖南长沙下线,将应用于目前世界最长公路水下盾构隧道——海太长江隧道施工。这是我国迄今自主研制的最大直径盾构机,标志着国产超大直径盾构机产业化取得新突破。

“江海号”将应用于海太长江隧道施工

这台盾构机取名为“江海号”,由中国铁建重工集团、中铁十四局集团联合打造,整机长约145米,总重量约5000吨。记者在现场了解到,“江海号”是以海太长江隧道工程跨越长江、毗邻大海两个意向融合命名,其刀盘涂装有向前进击的蔚蓝色巨浪,寓意着盾构机将聚力潜行、通达江海。

海太长江隧道位于江苏省长江入海口区域,北起南通海门区,南至苏州太仓市。工程线路全长39.07公里,过江隧道长11.185公里,采用双向六车道高速公路设计标准,设计速度为100公里每小时。其中盾构隧道段长9315米,最大开挖直径达16.64米,沿线需穿越淤泥质粉质黏土夹粉土与粉细砂复合地层等复杂地质带,最大埋深约75米,最高水压达7.5巴,具有超长距离、超大直径、超高水压、超大埋深、复杂工况等特点。

“江海号”将面临多项挑战

中铁十四局海太长江隧道项目高级工程师宋欢介绍,盾构机将在长江水下完成超长距离独头掘进,特别是在穿越长江及两岸大堤时,沉降要求控制在1厘米之内,施工难度大,且江中地质勘探覆盖的区域有限,不可控的未知区域多,犹如“摸石头过河”。超16.6米超大直径意味着盾构机刀盘开挖所需扭矩大,对主驱动轴承负载大;7.5巴超高水压对主驱动密封、盾尾密封等部件的承压能力要求高,在保持较高性能负载的前提下,如何保证整机在江底复杂环境中连续掘进9315米是研制团队面临的主要挑战和难题。

中国铁建重工集团掘进机研究设计院高级工程师范瑞强介绍,针对项目施工风险和难点,研制团队通过创新攻关,在刀盘刀具、主驱动等关键部件上采取针对性设计,配置具有常压换刀功能的软土刀盘和合金大、硬度高、覆盖广、耐磨强的切削刀具,主驱动配置伸缩功能,可感知刀盘整体受力,有效避免特殊情况下刀盘异常受力造成的主轴承过载,方便换刀作业、辅助刀盘脱困,并配置主驱动状态监测系统,对主驱动运行状态进行连续监控。同时,因地制宜设计盾体外形尺寸、结构厚度,增大油缸规格,优化泥浆环流系统和注浆系统等,强化整机性能,配置管片连接构件智能拼装系统,满足工程施工需求。

据介绍,研制团队还结合多年来在水下和大直径盾构隧道施工经验,通过加大盾构机刀盘开口率,配置高压力、大流量的中心冲刷系统及刀盘结泥饼预警系统,并搭配伸缩摄像装置,无需人员带压进舱即可观察刀盘工作区域情况,有效判别和降低刀盘结泥饼风险,提高底部排渣效率。同时还应用自主研发的第四代同步注双液浆技术,实现盾构隧道沉降的毫米级精度控制,保证施工安全及效率。

我国超大直径盾构机研制实现新跨越

据了解,业界通常把14米及以上直径盾构机称为超大直径盾构机。“江海号”是继直径16.07米“京华号”成功下线并应用后,我国企业自主研制的又一超大直径盾构机。“江海号”的成功下线,标志着我国企业在16米级超大直径盾构机研制和应用领域实现新跨越,已形成超大直径盾构机全产业链产业化发展能力。

海太长江隧道是《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》和《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划》重点推动建设项目,也是江苏“十四五”重点推进的过江通道项目,计划于2028年基本建成。建成后,可以有效分流苏通长江大桥的流量,对落实长三角区域一体化发展和长江经济带发展国家战略,优化长江干线过江通道布局,推动沿江城市群跨江融合发展等具有重要意义。

·世界模型的灵感源于人类自然形成的世界心智模型。我们通过感官获取的抽象信息在大脑中被转化为对周围世界的具象理解;这些“模型”早在人类开始研究AI之前就已存在。基于这些模型,我们的大脑对世界进行预测,从而影响我们的感知和行动。

·尽管这一概念令人振奋,但仍有许多技术挑战亟待解决。与目前用于生成式模型的计算量相比,训练和运行世界模型需要庞大的算力。此外,世界模型也存在幻觉问题。

近年来,人工智能(AI)领域涌现出一种被称为“世界模型”(World Models)或“世界模拟器”的新概念,被一些行内人士视为AI的下一个重大前沿。AI领域的领军人物李飞飞创立的World Labs(世界实验室)已筹集了2.3亿美元资金,致力于构建“大型世界模型”(LWM);与此同时,谷歌DeepMind也聘请了OpenAI视频生成器Sora的创造者之一,参与“世界模拟器”的研究。

什么是“世界模型”?近日,科技媒体TechCrunch的高级记者凯尔·威格斯(Kyle Wiggers)撰文,梳理了关于“世界模型”的一系列问题,以下是澎湃科技(www.thepaper.cn)编译。

什么是世界模型?

世界模型的灵感源于人类自然形成的世界心智模型。我们通过感官获取的抽象信息在大脑中被转化为对周围世界的具象理解;这些“模型”早在人类开始研究AI之前就已存在。基于这些模型,我们的大脑对世界进行预测,从而影响我们的感知和行动。

AI研究人员大卫·哈(David Ha)和尤尔根·施米德胡伯(Jürgen Schmidhuber)以棒球击球手为例,论述了击球手只有几毫秒的时间决定如何挥棒,这比视觉信号传递到大脑的时间还短。他们之所以能击中时速160公里的快速球,是因为他们能本能地预测球的位置。

两位研究人员写道:“对于职业选手来说,这一切都是在潜意识中完成的。他们的肌肉会反射性地在正确的时间和位置挥棒,与其内在心智模型的预测一致。他们可以快速根据对未来的预测而采取行动,但无需有意识地推演可能的未来情景以制定计划。”

正是这种世界心智模型的潜意识推理能力,让一些科技研究者认为,世界模型是实现人类级别智能的前提。

世界模型有哪些应用潜力?

尽管这个概念已经存在了几十年,世界模型最近因其在生成式视频领域的应用而备受关注。目前,大多数AI生成的视频都会陷入“恐怖谷”现象,观看时间稍长就会出现画面崩坏,如四肢扭曲或融合。

传统的生成式模型可能能够准确预测篮球会弹跳,但并不真正理解其中的原因,就像大型语言模型实际上是基于神经网络的概率推理,给出最可能符合读者预期的答案,而非真正理解词语和短语背后的意义。然而,具有基本物理认知的世界模型将更善于展现“篮球的真实弹跳”。

为了实现这种洞察力,世界模型需要在大量的照片、音频、视频和文本数据上进行训练,旨在创建对世界运作方式的内部表征,并具备推理行动后果的能力。

Snap前AI主管、现Higgsfield公司CEO亚历克斯·马什拉博夫(Alex Mashrabov)表示:“观众期望他们观看的世界与现实相似。如果一根羽毛以铁砧的重量下落,或者保龄球飞上数百英尺的高空,这会让观众出戏。有了强大的世界模型,创作者就无需定义每个物体的运动方式——这既繁琐又低效——因为模型将能够自行理解原理。”

然而,改进视频生成只是世界模型的冰山一角。包括Meta首席AI科学家杨立昆(Yann LeCun)在内的研究人员认为,这些模型未来可用于数字和物理领域的复杂预测和规划。

在今年早些时候的一次演讲中,杨立昆描述了世界模型如何通过推理来实现目标。一个具有基础“世界”表示(例如一段脏房间的视频)的模型,给定一个目标(干净的房间),可以推导出一系列行动(使用吸尘器、清洗餐具、倒垃圾)来实现目标。这并非因为它观察到了这种模式,而是因为它在更深层次上理解了事物如何从脏到净。

“我们需要能够理解世界的机器;具备记忆、直觉和常识的机器——能够像人类一样推理和规划的机器,”杨立昆表示。“尽管你可能听到一些最热情之人的吹嘘,但当前的人工智能系统并不具备这些能力。”

虽然杨立昆估计我们距离他设想的世界模型至少还有十年的时间,但当今的世界模型已经显示出其作为基本物理模拟器的前景。

OpenAI 在一篇博客中认为 Sora 是一个世界模型,可以模拟画家在画布上留下画笔笔触等动作。像 Sora 这样的模型——以及 Sora 本身——也可以有效地模拟视频游戏。例如,Sora 可以渲染类似 Minecraft 的UI和游戏世界。

World Labs 联合创始人贾斯汀·约翰逊(Justin Johnson)在a16z播客的一集中表示,未来世界模型可能能够按需生成3D世界,用于游戏、虚拟摄影等。

“我们已经有能力创建虚拟的交互式世界,但这需要花费数亿美元和大量的开发时间,”约翰逊表示,“‘世界模型’不仅可以让用户获得图片或视频片段,还可以获得一个模拟效果完备、充满活力的交互式 3D 世界。”

实现世界模型面临哪些技术挑战?

尽管这一概念令人振奋,但仍有许多技术挑战亟待解决。与目前用于生成式模型的计算量相比,训练和运行世界模型需要庞大的算力。虽然一些最新的语言模型可以在现代智能手机上运行,但Sora(多少算一种早期世界模型)需要数千个GPU来训练和运行,尤其是在其使用变得普及的情况下。

世界模型和所有AI模型一样,也会产生幻觉,并内化训练数据中的偏见。一个主要由欧洲城市晴天视频训练的世界模型,可能难以理解或正确描绘韩国城市的雪景。

亚历克斯·马什拉博夫指出,训练数据的匮乏可能会加剧这些问题。“我们已经看到模型在生成某种类型或种族的人物时受到限制,”他说。“世界模型的训练数据必须足够广泛,以涵盖多样化的情景,同时也要足够具体,使AI能够深入理解这些情景的细微差别。”

AI初创公司Runway的CEO克里斯托瓦尔·瓦伦苏埃拉(Cristóbal Valenzuela)在最近的一篇文章中表示,数据和工程问题阻碍了当前模型准确捕捉世界中生物(如人类和动物)行为的能力。“模型需要生成一致的环境地图,”他说,“并具备在这些环境中导航和互动的能力。”

世界模型能为具身智能提供技术基础

如果所有主要障碍都被克服,亚历克斯·马什拉博夫认为,世界模型可以“更稳定地”将AI与现实世界连接起来,不仅在虚拟世界生成方面,而且也在机器人技术和AI决策方面取得突破。

这也可能催生更强大的机器人。如今的机器人在功能上受到限制,因为它们缺乏对周围现实世界(或自身身体)的意识。世界模型可以为它们提供这种意识,至少在一定程度上可以。

“有了先进的世界模型,AI可以对其所处的任何情境形成自身的理解,”他说,“并开始推理出可能的解决方案。”

世界模型能够为人工智能提供理解真实的三维物理世界的能力,使人形机器人真正感知真实世界,对具身智能的实现具有重大意义。

·由于国内人工智能算力产业起步较晚、基础较差,目前国产AI算力能否真正被使用且易用,这是国产算力芯片面临的重大挑战。

张亚林指出,算法迭代和应用更新是推动AI前进的原动力,没有算法和大模型的持续更新和迭代,以及各种应用场景的层出不穷,人工智能的发展依然可能是昙花一现。真正的AI公司必须通过深度结合场景,打造高性价比产品,以实现人工智能的广泛应用。他认为,当前AI算力能否真正被使用并易用,这是国产算力芯片面临的重大挑战。

燧原科技创始人张亚林

在创立燧原科技之前,张亚林曾在AMD工作了11年,他带领AMD上海研发中心成功开发并量产多颗旗舰处理器;近日,张亚林获得了2023年度上海市科学技术奖青年科技杰出贡献奖。

张亚林表示,从技术发展角度来看,大模型让人工智能实现了从感知和判断到生成和创造的巨大跨越,正在快速重塑数字时代的发展模式。

人工智能要落地,必须通过与场景的深度结合,进行系统化、集约化的赋能,打造高性价比的产品。举例而言,可以通过AI技术对目前已有的互联网应用进行深度赋能和升级,打造出更好的性价比和商业回报,进一步增加用户的黏性和付费意愿,让广告、推荐、搜索等高回报率的应用进一步深入人心。这样的方式才能真正实现人工智能第一波的应用落地。

张亚林认为,现在的人工智能离真正能够带来的社会价值、生产力价值和商业价值,还有一定的距离。人工智能现在依然是一个赋能型的工具,还没有真正达到高层次的人工智能,还是处在一个协助赋能的阶段。但他预测,在未来的十年内一定会有超级人工智能,或者更高级的通用人工智能出现。到那个时候,可以指望人工智能不仅仅是赋能,而是真正有效地解决人和企业的运作问题。

伴随商业化应用不断向纵深推进,大模型推理市场被大大拓展和激活,也随之带来了智能算力需求的增加。AI训练要求高性能、高存储、高带宽,追求极致计算能力;而AI推理算力要求高效能、低功耗、低延时,追求极致性价比。

由于国内人工智能算力产业起步较晚、基础较差,目前国产AI算力能否真正被使用且易用,这是国产算力芯片面临的重大挑战。在国产化替代的大背景之下,破除产业壁垒,加强协同合作,构建合作共赢的AI算力生态体系是必经之路。以原始创新的软硬件架构开发产品,这是唯一正确且必须坚持的路线。

今年5月,由燧原科技产品提供支撑的宜昌点军智算中心实现运营。张亚林指出,智算中心是一个至少3-5年长周期的落地运营过程,需要投建方、运营方、使用方一起合作共赢。在张亚林看来,人工智能这些年的发展,早已从底层的芯片,走向了一个集成的系统。“这样一个大的系统,需要从十几个维度统筹去解决问题。我们认为一个公司必须把核心的领域掌握在自己手里,比如成本结构掌握在自己手里,把整个系统的设计链条成本降到最低,复杂度降到最低,最终才能产生一个最佳性价比的产品。”

由自然资源部组织的中国第41次南极考察队在本月初从广州正式出征,奔赴南极。考察队分别搭乘“雪龙”号和“雪龙2”号科考船,由于两船船速不同,今天上午(6日),“雪龙2”号刚刚穿越赤道。

目前,“雪龙”号和“雪龙2”号已经先后穿越赤道,下一步,两艘船都将面临南半球西风带的考验。